|

|

|

|

Login

| Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen |

| Autor |

Nachricht |

Jaron Sylva

|

Verfasst am: 25 Feb 2010 23:36 Titel: Episode 14 – Eide Teil 2 Verfasst am: 25 Feb 2010 23:36 Titel: Episode 14 – Eide Teil 2 |

|

|

Episode 14 – Eide Teil 2: Baumkuschler

21. Eisbruch 253

Auf Menek’Ur und im Nebelwald

Ein ganz eigener Duft lag in der trocken-heißen Luft der wohl saubersten Stadt, die es an den Küsten der Weltmeere gab.

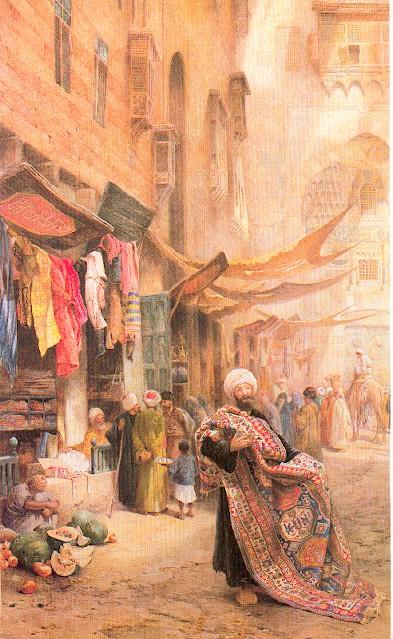

Menek’Ur Stadt war die Residenz des menekanischen Emirs und zugleich eine der wichtigsten Handelsmentropolen des Südmeers überhaupt, das Salz, das die Sandfresser aus den Felsformationen tief in der Wüste herausschlugen hatte sie reich gemacht. An Tagen wie dem heutigen konnte man das als Auswärtiger am unverfänglichsten und freigiebigsten beobachten.

Es war Markttag auf Menek’Ur, oder wie die Einheimischen zu sagen pflegten: „Suq“ oder „Basar“.

Die gepflasterten, sauberen Straßen führten den Gast schon beinahe unweigerlich auf den zentralen Marktplatz (oder Basar.. wie auch immer), auf dem emsiges Treiben herrschte, wie es nun einmal für Märkte üblich war. Nur war es hier anders, als auf Geirmor: Die Farben waren prächtiger und bunter, die eingangs erwähnten Gerüche trachteten förmlich danach, sich im gegenseitigen Wettstreit des Wohlgefallens für die Nase zu übertrumpfen, dass einem beinahe der Schwindel kommen konnte: Da war Lavendel, das herrliche Odeur der orientalischen Parfums (Jacky hätte da nur die Nase gerümpft, das war schließlich Zeichen der „gepuderten Pfeffersäcke“) während Gewürze wie Muskat dem Ganzen die nötige Rasse gaben. Ich hatte mich an diesem Tag mehrmals dabei ertappt, wie ich in alte Muster aus meiner Kaufmannszeit zurückzufallen drohte und hatte mich ebenso oft zur Ordnung gerufen – die reichen finanziellen Mittel einer Handelsgesellschaft hatte ich nicht mehr im Rücken. Und mein Gold wollte ich dafür auch nicht ausgeben.

Denn vor einigen Wochen hatte die Bruderschaft den Schmugglerposten auf Menek’Ur erweitert und ausgebaut, um uns den Zugang zu den menekanischen Spirituosen (ich möchte hier dem Leser lobend den vorzüglichen Kaktus-Schnaps empfehlen), Teppichen und so weiter, aber ganz besonders dem Salz offen zu halten.

Nach einer Weile des Flanierens, denn ich alter Geizhals kaufte ja doch nichts, entschloss ich mich, wieder Richtung Hafen zu gehen und mich abzusetzen. Die trockene Hitze hier mochte ich ohnehin nicht sonderlich, das feucht-warme Klima auf La Cabeza war mir da um Längen lieber!

Zudem begannen die menekanischen Wachleute – diese Sandfresser wirkten viel disziplinierter und stolzer als „unsere“ Reichssoldaten – mich misstrauisch zu beäugen: So ein Schlitzohr war eben nicht unbedingt eine Freikarte.

Am Hafen traf ich zu meiner Überraschung meine Gefährtin an. Erwartungsgemäß beim Angeln.

Unwillkürlich musste ich schmunzeln, während ich zu ihr trat und ihre Begleiterin kurz musterte, selbst hier auf Menek’Ur in der Fremde musste sie ihre Angel auswerfen! Die andere Frau stellte sich als Kalindra, Sarah... oder wie sie sich nun einmal gerade nannte heraus. Ein grobes Mannsweib, das mir nicht geheuer war. Wobei ich ihr zugestehen musste, gut in eine Entermannschaft zu passen – nur mit der See hatte sie es glaube ich nicht sonderlich. Aber das war auch nicht weiter von Belang.

Jacky hatte ganz offensichtlich kräftig eingekauft: Sie war in eine dieser weiten Pluderhosen des Wüstenvolkes gekleidet, die aus hauchdünnem Stoff bestanden – angenehm bei den herrschenden Temperaturen. Darüber trug sie eins dieser leichten kurzen, ärmellosen Kleider die ich so sehr an ihr mochte – wie die Hose diesmal in Sandfarben. Wie so oft musste ich mir auch hier eingestehen: Es stand ihr vorzüglich.

Gemeinsam begaben wir uns auf die Rückfahrt nach Gerimor, wo Jacky und ich uns direkt – wieder in warmes Wintergewand eingehüllt, auf den Weg nach Norden machten, Richtung Nebelwald.

Der Nebelwald.

Dieses dichte Gehölz bedeckt den ganzen Norden Geirmors, weit jenseits der rahalischen Territorien und viele hundert Meilen nach dem Wegkreuz.. Schon von weitem kann man die Silhouette des Waldes sehen: eine dunkle, von einer dichten Nebelglocke überlagerte Wand am Horizont – von einem Ende zum anderen, geschlossen, undurchdringlich wirkend. In der Tat hatte sich seit dem Bruderkrieg vor so langer Zeit, als sich die Orks in diesen Wald gewagt und von den Elfen massakriert worden waren, kaum eine Seele tiefer in diesen Wald gewagt, als an oder in den Waldrand hinein. Es war ihnen auch nicht zu verübeln, denn die Bäume standen so dicht wie in kaum einem anderen Wald auf Geirmor, das Unterholz war verwuchert und es gab so manche absonderliche Eigentümlichkeit in diesem Forst: Es wurde von Irrlichtern berichtet, die schon in archaischer Zeit die Orks in dne Tod geführt hatten, von den merkwürdigsten Vogelarten und, was ich persönlich am aufregendsten und fürchterlichsten finde, von lebenden Bäumen! Von alldem weiß natürlich nur der geringste Teil der Menschen und das meiste von dem, was die wenigen Kundigen zu wissen glauben, ist wahrscheinlich nur die halbe Wahrheit, doch eines ist gewiss: Dieser Wald lebt!

Und Jacky und ich hatten nichts Besseres zu tun, als schnurstracks hinein zu marschieren.

Meine Gefährtin hatte nämlich vor ein oder zwei Wochen einen Traum über ihre alte Freundin, wenn man es so nennen konnte, Dhran gehabt. Eine vermeintlich ertrunkene Magiefuchtlerin, die offenbar doch nicht so mausetot war, wie Jacky gedacht hatte. Und sich nun einen Spaß daraus zu machen schien, sie mit solchen miesen Maschen auf Trab zu halten. Verabscheuungswürdig, diese Magiefuchtler – die waren ja obendrein noch der größte Feind jedes Segelschiffs! Jedenfalls die Kriegsmagier…

Kurzer Rede kurzer Sinn, laut dieser Traumbotschaft musste sie in „Ered Luin“ gewesen sein. Jacky hatte es nicht viel gesagt, doch ich kannte diesen Ort, zumindest dem Namen nach, wir waren schon des Öfteren entlang der Küste daran vorbei gefahren: Die Heimat der Langohren, oder politisch korrekt und den Gelehrten unter uns zum Wohlgefallen auch „Elfen“ genannt. Da gab es die hochnäsigen und mächtigen im Volksmund als Hochelfen bezeichneten Abkömmlinge, als auch jene, die in den Wäldern hausten und so grün waren, wie die Blätter, in denen sie sich verbargen, die Waldelfen. Freilich hatte ich in meinem bisherigen Leben nur zwei oder drei dieser Wesen gesehen und wirklich mit ihnen zu tun hatte ich nie, sie waren ja eine Sache für sich! Es heißt, sie würden mehrere hundert, ja tausend Jahre alt werden. Ein Menschenalter war für sie nicht mehr als ein Kinkerlitzchen. Das erklärte auch ihre Arroganz gegenüber all den anderen Völkern: Sie waren ihnen (jedenfalls den meisten) an Erfahrung und Wissen schlicht überlegen, wer wäre da nicht arrogant geworden?

Wir gingen an diesem Tage also schnurstracks in den so trefflich als Nebelwald bezeichneten Forst hinein, um durch unsere niedere Anwesenheit diese arroganten Urgesteine hinter ihren Blättern hervorzulocken, auf dass sie uns „Kinder“ begaffen konnten. Und wir sie so aus der Reserve locken könnten. Oder so ähnlich.

Schon nach wenigen Schritt wurde es dunkel um uns herum und eine Kälte, wie sie für dichte Wälder so typisch ist, umgab uns. Das holzige Odeur des Waldes mischte sich mit seiner ganz eigenen Geräuschkulisse und schollt unsere Versuche, ein Zeitgefühl zu behalten, Narretei. Tatsächlich wussten wir schon bald weder, wohin wir eigentlich gingen, noch wie lange wir schon unterwegs waren. Es konnten Stunden sein, aber auch nur Minuten.. jedenfalls sah es um uns herum stets ziemlich gleich aus. Recht schnell hatten wir das Gefühl bekommen, beobachtet zu werden. Irgendetwas war dort im Unterholz, oder spielte uns das Unterbewusstsein nur einen Streich?

Irgendwann hielten wir inne, um zu pausieren und da bekamen wir abrupt Gewissheit.

Fließend, einem Fluss, der sich um Steine elegant herumwand gleichkommend, trat ein hochgewachsener Elf aus dem Unterholz hervor, nur wenige Fuß von uns entfernt, um uns misstrauisch zu mustern. Erschrocken standen wir nahe beieinander, wir hatten ihn weder gehört noch kommen sehen. Der Hochelf stellte sich als ein Vertreter seiner Art heraus, mit dem Jacky in Menek’Ur zusammengetroffen und wenig glücklich auseinander gegangen war (sie hatte ihn angesprochen, während er Harfe spielte, das hatte ihn unglaublich beleidigt.) und so überließ sie es lieber mir, mit ihm zu sprechen. Ohnehin schien er Jacky, nachdem er sie erkannt hatte, zu ignorieren.

Nachdem ich uns vorgestellt und ihn unserer friedlichen Absichten versichert hatte, bat ich um die Gastfreundschaft seines Volkes. Ganz der Kaufmann, der ich einmal gewesen bin. Mein Onkel wäre stolz auf mich (nicht, dass meine Leser mich falsch verstehen: bei der Vorstellung kommt mir die Galle hoch). Erst, nachdem er uns streng darauf hingewiesen hatte, unbedingt den hiesigen Gepflogenheiten zu entsprechen, die er uns auch gleich aufzeigte, ging er mit uns los. Der Elf hatte sich zwar vorgestellt, doch den Namen weiß ich nicht mehr wiederzugeben, dieser dem Elfenvolk eigene Singsang als Sprache.. ist so gänzlich verschieden zu den Mundarten der Menschenvölker, dass man mir dieses Lapsus nachsehen möge. Zu dritt ging es nun also weiter durch den Wald – diesmal waren wir genauestens darauf bedacht, nicht irgendwelche Pflanzen zu zertreten (soweit es eben bei dem reichlichen Bewuchs möglich war) oder sonst irgendwie das Missfallen des Elfen zu erwecken. Als besonderes Schmankerl begegneten wir einem der lebenden Bäume – Baumgeister, die ihre Wurzeln zur Fortbewegung verwendeten und fürchterlich und faszinierend zugleich anzusehen waren. Jacky und ich mussten uns im wahrsten Wortessinne von diesem Anblick losreißen und allen Mut zusammennehmen, um den Baum überhaupt zu passieren. Dann ging es auch schon weiter.

Es wurde heller.

Und tatsächlich waren wir bald wieder am Waldrand angekommen, wo uns der Hochelf in einen verfallen wirkenden Ballustradenbau führte, dessen Wände zwar verwachsen, der glatte weiße Marmor aber glänzte, wie ehedem.

Überhaupt hatte die hochelfische Architektur der menschlichen eines voraus: In Sachen Marmorverarbeitung waren sie großmeisterlich. Selbst in diesem überwucherten Zustand wusste er zu beeindrucken.

Dort erklärte sich der Hochelf bereit dazu, unsere Fragen zu beantworten, die wir doch seine Weisheit suchten. Zwar war es doch nicht so hochgestochen, doch mir war bewusst, ass er sich damit gebauchpinselt fühlte und somit kooperativer sein würde.

Wie sich herausstellte, war tatsächlich eine Frau im Nebelwald gewesen, deren Beschreibung auf Dhran passte. Da übernahm Jacky nun endlich das Gespräch, der Elf zeigte sich sogar bereit, mit ihr zu reden, als sei nichts gewesen. Er musste ihr verziehen haben. Allzu viel bekam ich vom weiteren Gespräch nicht mit, denn ich befasste mich mit dem Taxieren der Architektur, des Elfen, seiner Tracht und seiner Harfe. Wollte diese Eindrücke in mich aufnehmen. Das Schicksal dieser Dhran war mir indes gleichgültig, wieso also hinhören?

Schließlich wusste Jacky, was sie wissen wollte und der Elf ihr sagen konnte, denn das Langohr verabschiedete sich von uns und verschwand so plötzlich, wie er erschienen war.

Auf dem Heimweg nach Rahal trennten wir uns, Jacky wollte noch ein wenig alleine sein, um über das, was sie gehört hatte, nachzudenken. Was mich anbetraf, so würde ich zuhause den Kamin anfachen und Grog vorbereiten, um uns den Abend so gemütlich wie nur möglich zu machen. Zu zweit.

Hoffentlich würde diese Dhran doch noch ersaufen.

_________________

Jaron "Lysander" Sylva, Kapitän der Namenlosen

"Krieg, Handel und Piraterie,/Dreieinig sind sie, nicht zu trennen."

Mephistopheles, Faust II

Zuletzt bearbeitet von Jaron Sylva am 27 Feb 2010 19:46, insgesamt einmal bearbeitet |

|

| Nach oben » |

|

|

Jaron Sylva

|

Verfasst am: 02 März 2010 17:11 Titel: Episode 15 – Missverständnisse Verfasst am: 02 März 2010 17:11 Titel: Episode 15 – Missverständnisse |

|

|

Episode 15 – Missverständnisse

28. Eisbruch 253

Im Rahaler Hafenviertel

Als ich heute nichts Böses ahnend gegen Abend zurück ins Krähennest kam, traf mich halb der Schlag: Unsere kleine lauschige Hütte war rappelvoll. Das ist vielleicht etwas übertrieben, es waren ja nur drei Mann (d.h. Frauen), doch die Schmerzgrenze in der fast fensterlosen Bude mit niedriger Decke war recht schnell erreicht, wenn es um angenehme Atemluft ging.

Ionna und Iriel waren zu Besuch bei Jacky und hatten sich wahrscheinlich über irgendetwas unterhalten, das für Männerohren nicht bestimmt war, denn als ich eingetreten war hatte Iri nahezu erschrocken zur Haustür gespäht. Ob da nun etwas dran war oder nicht, konnte ich freilich nicht ausmachen, da man mich allenthalben zu begrüßen pflegte und ein neues Thema anschnitt: Salz.

Ich hatte noch nicht einmal meine gefütterte Lederjacke ganz ausgezogen und an den Haken an der Wand gehängt, als Jacky mir eröffnete, dass Ionna Salz brauchen würde. Logisch, als Schneiderin und Gerberin brauchte man Salz, doch was hatte ich damit zu tun?

Tatsächlich stellte sich rasch heraus, dass bereits Kontakte zu menekanischen Salzhändlern geknüpft worden waren, womit für mich das Thema abgehakt war.

Da für den Salzhandel zur See gefahren werden musste, war der Übergang zum nächsten „Tagesordnungspunkt“ nicht sonderlich überraschend – Elfie. Die mütterliche Führerin der Elstern war vor vielen Wochen unvermittelt aufgebrochen, um ihr verschollenes Kind oder was auch immer zu suchen und dabei nach allen Regeln der Kunst mit dem Schiff, auf dem sie mitfuhr, abgesoffen. Zu ihrem Glück und unserer Erleichterung konnte sie sich zusammen mit dem Kapitän des Kahns auf eine nahegelegene Insel retten Auf der saß sie seitdem fest und nur durch Zufall hatten wir überhaupt von der Sachlage erfahren, indem uns eine Flaschenpost von Elfie in die Hände fiel. Zufälle gab es, die würden einem die Leut‘ am Stammtisch nur schwer glauben wollen, doch so war es! Seitdem waren jetzt schon viele Wochen vergangen und meine Freunde der Elstern begingen den Fehler, der den meisten Landratten zu unterlaufen pflegte, wenn sie von unbewohnten Südseeinselchen hörten: Sie dachten an ein Paradies. Für denjenigen, der auf solch einem Eiland strandete und versuchen musste, sich halbwegs am Leben zu erhalten, war von einem Paradies allerdings keine Rede. Und so hielt ich den Träumereien der anderen dagegen, mit der Mahnung, dass wir sie möglichst bald finden müssten, da die Chance sonst nur steige, sie nicht mehr lebend anzutreffen. Wenn wir nämlich schon in den südlichen Meeregefilden waren, könnten wir auch gleich noch ein wenig nach ihr forschen.

Plötzlich tat es einen Rums und Jacky lag, alle Viere von sich gestreckt flach. Die Pulle Rum in ihrer Hand zeugte noch von dem Prosit, dass sie in die Runde getan hatte, ehe sie davon getrunken – und es sie umgehauen hatte. Ich dankte sämtlichen Meeresgeistern, dem Klabautermann und einen kurzen Augenblick war ich sogar geneigt, auch die Sirenen zu erwähnen (ließ es aber dann doch bleiben), dass Jacky nicht vor den Augen meiner Kameraden von_einer_Flasche_Rum ausgeknockt wurde, ich wäre ja im Boden versunken! Während Ionna so ihre Witze über Jacky riss, es war offenbar nicht das erste Mal, dass sie umkippte heute, beugte ich mich über sie drüber und gab ihr ein paar milde Klapse auf die Wangen. So amüsant es auf den ersten Blick auch gewesen war, jetzt wurde mir doch etwas mulmig.

Zu meiner Erleichterung kam sich bald wieder zu sich und lamentierte über den Rum, den sie da gesoffen hatte. Sie hatte wohl eine der Flaschen erwischt, die das hervorragende Gebräu vom alten Stede beinhalteten – der alte Pirat hatte ein Händchen für die Rumbrennerei – und so wunderte ich mich zu einem gewissen Teil gar nicht mehr. Freilich war es einer der, wenn die der beste Rum, den ich kannte, wie konnte man da aus den Latschen kippen? Das war ja schon fast eine Beleidigung für den alten Silberrücken. Jackys irritierte Frage, was das denn für ein Rum sei, beantwortete ich wahrheitsgemäß als eine „Spezialmischung“ – das wurde sogleich mit einem vorwurfsvollen „Is‘ da Schalfgift drin? Speziell für die Mädels, aye?“ quittiert. Damit kam sie der Wahrheit zwar nur zum Teil nahe, aber ich kam nicht umhin, zuzugeben, dass es in unseren Reihen wirklich einige Kameraden gab, die sich wirklich um NICHTS scherten und Dinge taten, die mir trotz meiner Jahre bei Pereras Leuten immer noch abscheulich schienen – und wohl immer scheinen würden, weil sie es schlichtweg… waren.

Als man wieder auf den Salzhandel zu sprechen kam, taxierte ich Iri wieder einmal. Das junge Ding hatte sich gut von der Kugel erholt, die sie vor so vielen Monden kassiert hatte, die anfängliche traumatische (um Jackys Worte aufzugreifen. Trauma.. dass ich nicht lache!) Furcht hatte sie bereits verloren, jedenfalls glaubte ich das, so dass ein normaler Umgang mit ihr wieder möglich war. Man hatte mir sogar das lamentierende Bedauern für bare Münze abgekauft. Und nun sprach ich einen Gedanken aus, der sich mir soeben bei ihrem Anblick gekommen war: Iri könnte doch im „Badehaus“ auf Cabeza arbeiten.

Tatatatomm! Damit war die Ernsthaftigkeit des eben wieder aufgenommenen Salzhandelgesprächs wie hinfort gespült. Ionna protestierte aufs heftigste, dass ihr „Püppchen“ (Sie sah ihre kleine Schwester Iri oftmals erschreckenderweise nur als schön anzusehende Schachfigur, um reiche Männer zu angeln) in kein Badehaus gehen würde, Jacky fragte, was Iri denn dort solle, wo doch die Madame Minfay bereits dort sei. Jacky schien für den Moment amüsiert, schloss sich aber rasch der Stimmung von Ionna an und nahm dabei skurriler Weise sogar haargenau dieselbe Körperhaltung ein: Arme in die Seiten gestemmt, vorwurfsvoller Blick. Was hätte ich denn bitte damit zu tun, EH?

Scheiße.

Jetzt stand ich wohl als der große Mädchen-Angler für unseren Puff da. Das letzte, was ich wollte.

Da rettete mich ein Klopfen an der Tür, dem ich bereitwillig entgegen ging, nicht ohne noch erklärend zu meinen, völlig frei jeder Wertung, dass es für die Moral der Männer sicher förderlich wäre. Denn hübsch war sie ja doch, die Iri, von dieser Sorte unverbraucht und so.. das mochten viele Raubeine, die ich meine Kameraden nannte – natürlich sprach ich diesen letzten Gedanken nicht aus. So weise war ich. Denn schon die Äußerung über die Moral hatte Jacky dazu angeregt, es mit einer fauchenden Gegenfrage zu beantworten. Obacht, Jaron, Obacht.. du balancierst auf dünnem Eis.. ich stiefelte rasch zur Türe, um den vorwurfsvollen Blicken Ionnas und Jackys auf er einen und den zugleich irritierten wie, ich glaubte tatsächlich Amüsement zu sehen, von Iri zu entkommen. Der Gast stellte sich als Aron heraus, wie immer, wenn er hier in der Gegend war, ordentlich vermummt. Ich begrüßte ihn mit dem zum Dauer-Kalauer gewordenen Ausruf der (gespielten) Überraschung, dass er immer noch am Leben sei und ließ ihn ein. Noch ehe ich die Tür schließen konnte huschte auch Ydane herein, die wohl kurz hinter ihm gekommen war, auch sie wurde begrüßt.

Da waren wir also schon sechs – Jacky, Ionna, Iriel, Aron, Ydane und meine Wenigkeit. Jetzt wurde es WIRKLICH heimelich in der kleinen Bude! Und ebenso rasch verlor ich den Überblick über das kreuz und quer gehende Geplapper, das sich in der Folge entspann. Mir fiel dabei auf, dass Aron und Iri sonderbar vertraut miteinander umgingen – und irgendwie tat mir der arme Aron Leid, denn der wie vielte war er wohl für sie? Ich fühlte mich darin umso mehr bestätigt, als man darauf zur Sprache kam, dass es doch besser für Iri wäre, sich einen reichen Pfeffersack wie Thancred zu angeln, statt (wie die Mädels vor vorgehaltener Hand sagten) eines Nichtsnutz und Habenichts. Iri, das Püppchen, das Werkzeug. Köstlich. Aber nicht ganz so interessant, wie erhofft, denn ich verfolgte lieber das ständige Rotieren des Globus, den wir hier stehen hatten, unter Ydanes Hand in Bewegung versetzt. Interessanter als solch Weibergewäsch über ach so tolle Partien, Gold, aus Marmor gearbeitete private Bäder und was weiß ich nicht alles – obwohl, oder gerade weil diese Männer für sie unerreichbar waren. Ich würde so etwas nie verstehen. Ich hatte meine wenige, aber gepflegte Habe, einen kleinen Kutter, den Drogenhandel und Schmuggel auf rahaler Boden… ich trachtete doch auch nicht nach einem Harem von sieben Frauen, die eine für die Wäsche, die andere zum Kochen, der Rest für leibliche Freuden nach eigenem Gusto?! Frauen…

Da hörte ich erneut das Wort „Badehaus“ fallen und es brauchte einen kurzen Moment, bis ich den Zusammenhang begriff: Sie hatten in ihrer unendlichen Weisheit bemerkt, dass so versiffte Penner wie sie wohl kaum einen der reichsten Männer der Grafschaft täuschen würden könnten und somit etwas an ihrem Äußeren würden verändern müssen. Iri hatte dazu den Besuch des Badehauses vorgeschlagen, zum Waschen, Ölen und was so dazu gehörte, um – wenn ich die Worte meines Vaters aufgriff, möge er in Frieden ruhen – wirkliche Menschen zu werden. Ich übertreibe an dieser Stelle natürlich maßlos, der geneigte Leser wird mir meinen Humor sicher verzeihen – wobei ich mir bei weiblichen nicht ganz so sicher bin. Tatsächlich stand es nicht gar so schlimm um die Damen, Iri war in der Tat einfach schön und ich war schließlich nicht umsonst Jacky verfallen.. nichtsdestotrotz waren sie weit davon entfernt, in feiner Gesellschaft bestehen zu können. Ich konnte ein Lied davon singen, hatte ich mich doch meine ganze Jugend hindurch in solcher herumquälen müssen, ehe es mir gelang, ihr auf See zu entkommen.

Somit unterstützte ich Iri begeistert in ihrem Vorschlag, ein Badehaus aufzusuchen. Vielleicht würde sich Jacky ja sogar überzeugen lassen, endlich einmal mit ihm in so ein Haus zu gehen. Sie war etwas prüde, was dieses Thema anging (nicht in allen Badehäusern warne nur alte, dicke, notgeile Säcke…). Ionna gefiel es aus bekannten Gründen nicht und Jacky befand sich auf ihrer Seite, wenn auch aus anderen Gründen. Aron war irgendwie etwas gedankenversunken, doch in Ydane fanden wir einen weiteren Parteigänger für das Badehaus. Waren es schon drei. Wie sich schnell herausstellte, entwickelte sich das Ganze für mich zu einem Alptraum.

Ionna keifte mich abrupt an, dass ich es wohl gerne sähe, wenn sich Iri vor mir entblößte, dass ich da schon für zahlen müsse. Noch ehe ich überhaupt etwas antworten konnte hatte ich schon das Knie von der hinter mir sitzenden Jacky im Rücken, begleitet von einem langgezogenen „Achsoooo“

Na toll. Nach der Sache mit dem Arbeiten bei Minfay war ich mit diesem Vorwurf (ich hatte nie gesagt, dass ich das Kindchen nackt sehen wollte, verdammt!) endgültig im Arsch. Abgestempelt als ein Weiberheld, der ich gar nicht war. Iri war recht rasch zu ihrem und Ionnas Haus davon geeilt, um ein Handtuch zu holen, wie sie sagte – mit Ionna auf den Fersen, die ihr das immer noch ausreden wollte. Das waren zwei Schwestern, unglaublich.

Ydane und Jacky zeigten sich, während wir in der Bude zurückblieben, davon überzeugt, dass ich Iri nackt sehen wolle und deswegen Ionna bezahlen solle, ich „Schuft“. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich das nicht wollte und sprach auch so – man hielt mir aber rasch dagegen, dass ich es doch selber gesagt hätte. Das war ein dicker Hund! Ich mochte vielleicht saufen, mein eigenes Kraut rauchen und Pirat sein, aber blöde war ich noch nicht. Ich wollte schließlich nur ins Badehaus, verdammt!

Selbst diese Aussage wurde mir im Munde herumgedreht, denn ich könne doch da nur hin wollen, weil ich auf dem Wege Iri entblößt sehen könne – Ydane war schlimmer, als jeder Inquisitor! Als ich das wiederholt verneinte, goss die Bäuerin noch mehr Öl ins Feuer, indem sie mir unterstellte, jetzt nur zu Finger (gemeint war Jacky) zurück zu kriechen, weil er ja nicht ins Badehaus dürfe. Und Jacky war mittlerweile so in Rage, dass sie ihr offenkundig auch noch glaubte, das sah ich ihr an, noch dazu begann sie, wie wild in unseren Lagerfässern Zeug heraus zu kramen. Die an Ydane gerichtete Frage, ob sie gegebenenfalls bei ihr unterkommen könne, stahl mir dann die letzte Farbe aus dem Gesicht. Langsam entwickelte alles eine Eigendynamik, die mir so gar nicht gefiel.

Da klopfte es.

Da gedämpfte Gezeter, das durch die Tür hereindrang verriet, dass es die Schwestern waren, die sich immer noch kabbelten, was sich bestätigte, als sie herein rauschten. Ionna wollte Iri eine lange Toga andrehen, die sie gefälligst anziehen müsse, wenn sie im Badehaus sei. Welcher Mann wolle sie denn noch, wenn sie sich so freigiebig und kostenlos allen präsentieren würde? Scheiße, die zwei waren manchmal wirklich schräg. Iri bemühte sich mittlerweile, die Toga mit ihren matschbdeckten Stiefeln am Boden zu verunstalten, während Ionna versuchte, auf Aron einzuwirken. Er, der er ja offenbar nun Nummer.. was auch immer.. für Iriel war, hätte ja vielleicht etwas gegen den Badehaus-besuch? Doch nein, Aron war es gleich, so lange sie keiner anrührte. Ich hoffte inständig, dass dieser lautstarke Schwesternstreit damit ein Ende haben würde und bemerkte bei dem ganzen Durcheinander nicht, wie Jacky immer mehr Kleidung und anderen Kram in einem Sack verstaute. Ein paar Schlucke Rums sollten mir dabei helfen, das weibische Gezeter halbwegs auszuhalten, ohne endgültig auszurasten, da bemerkte ich Jackys Tun.

Sie hatte gerade begonnen, ihre Wahrsagerei-Utensilien einzupacken, als ich zu ihr hinüberstiefelte und sie zur Rede stellte, was das denn werden solle. Sie fauchte mir entgegen, dass sie ausziehen würde und ich sah ihr deutlich an und entnahm es auch ihrer Stimme: Sie unterdrückte nur mit Mühe ein aufkeimendes Heulen. Ydanes intrigantes Geplapper drang von hinten an mein Ohr, wie sie gerade Iri gegenüber eröffnete, dass ich jene doch gerne nackt sehen würde. Langsam, ganz langsam atmete ich ein und aus, ehe mir die Kinnlade herunterklappte, als mir die Bedeutung von Jackys Worten erst richtig aufgingen. In dem folgenden kurzen Disput musste ich rasch erkennen, das ich sagen konnte, was ich wollte: Jacky hatte sich bereits ihr festes Bild gemacht, kräftig unterstützt von den Beipflichtungen Ydanes, allesamt Unterstellungen, die sich mir wie heiße Nadeln ins Fleisch bohrten. Schließlich riss sich Jacky, die ich beschwören an den Schultern gepackt hatte, von mir los und eilte überstürzt aus der Bude, barfuß, in die Kälte hinaus.

Ich wollte ihr zuerst nachlaufen und sie aufhalten, ihr klar machen, dass das Ganze reinster Nonsens war, doch ich stand wie angewurzelt vor der weit offen stehenden Tür. Die Kälte kroch bereits in den Raum herein, als ich mich betont beherrscht herumwandte und, einen Blick zu Ydane werfend, durch die Bude schlurfte. Mein Gesicht musste mittlerweile eine bleiche Grimasse von Zorn geworden sein – denn eben diesen verspürte ich mit unbändiger Kraft. Im Moment war mir gleichgültig, dass meine Kleingaunerin so leicht an mir zweifeln mochte, gleichgültig, dass Iri mich ansprach, als er an ihr und Aron vorbeirauschte. Ich griff nach meiner gefütterten Lederjacke und zog sie über, nicht, um sie zuzuknöpfen und hinaus zu eilen, Jacky hinterher.. nein. Etwas war in mir zerbrochen und gab nun den Weg frei auf das, was ich an Land nach bestem Vermögen zu unterdrücken trachtete: Die Blutgier. Iri war mir hinterher geeilt, wollte die Wogen wohl glätten, die entstanden waren, doch es war zu spät, ich wollte nur noch eines.

In einer fließenden Bewegung zog ich die Pistole, die ich liebevoll laghfearg nannte, aus dem Innenholster und spannte in derselben Bewegung den Hahn. Klick!

Bei diesem Geräusch wich Iri erschrocken zurück (etwas von dem Schrecken bezüglich Feuerrohren saß ihr wohl immer noch in den Knochen) und ich erweiterte den sich mir bildenden Korridor dadurch, dass ich sie grob zur Seite stieß. Zielstrebig eilte ich auf Ydane zu, indem ich die Pistole hob, auf sie anzulegen.

Mein Zeigefinger begann sich bereits um den Abzug zu krümmen, als Iri es irgendwie schaffte, sich vor mich zu setzen. Zwischen mich und Ydane. Ich hielt inne. Nicht wegen Iri, mir war in diesem Moment des Blutrauschs, der einen in seltenen Momenten überfiel und mir so manches Mal erlaubt hatte, meine Feigheit hinter mir zu lassen, egal, ob sie verletzt würde oder starb. Hauptsache, ich erwischte diese intrigante Schlange Ydane. Es war vielmehr eine Dolchklinge, die mir Aron von hinten an die Kehle gesetzt hatte, die mich zum Innehalten angeregt hatte: Dem vor Liebe Blinden gefiel es wohl nicht, dass ich sein Herzblatt beiseite gestoßen und nun auch noch auf sie zielte. Dabei war Iri selber schuld, wenn sie den Helden spielen wollte.

Iri schrie mittlerweile, dass ich aufhören solle und gestikulierte dabei wild herum. Ich hätte es getan, normalerweise, aber diesmal.. konnte ich nicht. Als ich das Kindchen vor Monden einmal anschoss, war es ein Versehen gewesen. Diesmal wollte ich aber schießen, auf Ydane – und nicht, um sie zu verwunden, sondern sie zu töten.

„Ich habe es satt.“

Ganz leise kamen diese Worte über meine Lippen, doch so war es. Ich hatte es satt, immer den liebenswürdig-trotteligen Krautbaron von nebenan zu mimen. Aye, ich war nicht gerade der mutigste Pirat unter der Sonne, doch irgendwo hörte bei mir der Spaß auch auf. Bei meiner críde zum Beispiel. Wer dabei half, irgendwie einen Keil zwischen sie und mich zu treiben, der konnte nicht erwarten, dass ich liebenswürdig blieb oder gnädig wäre. Eine verdammte, verfluchte Landratte schon gar nicht. Ich ahnte, was ein Kamerad mal zu mir meinte, dass man sich nicht zu sehr mit ihnen (gemeint waren die Landratten) verbrüdern sollte, das brächte nur Ärger und Frust, ahnte, dass er auf derartige Querelen abgezielt hatte. Jetzt war es zu spät.

Indes wollte ich Aron und auch Iri nichts Böses, sie traf keine Schuld (auch, wenn ich mir im Hinterkopf die Notiz machte, mir später Iri noch zur Brust zu nehmen. Das Trauma brauchte dringend eine Auffrischung, schien es mir.) und zumindest Aron war ich etwas schuldig, als dem, der mir einmal das Leben gerettet hatte. So befahl ich ihm, dass er zusehen möge, dass seine „Ische“ aus dem Weg ginge. Als hätte ich es nicht besser gewusst! Er war ein aufbrausender Choleriker, manchmal, und so presste sich die Dolchklinge stärker an meine Kehle – Ische war nun mal nicht gerade freundlich, aber beim Klabautermann, was erwartete er? Jählings stand Jacky neben Aron und presste ihm ihren Dolch, den aus Diamant, den ich ihr einmal geschenkt hatte, drohend an den Bauch. Ich frohlockte, tief hinter den Wogen von Zorn und Blutgier, meine Kleingaunerin war zurück – und wollte mir den Rücken freihalten.

Lautes, von blanker Angst in Iriels Augen begleitendes Gebrüll holte mich wieder ins Jetzt zurück: Ydane hatte sich darob pikiert, ob ich denn betrunken sei oder was der Mist sonst solle., sie hatte den Ernst der Lage wohl noch nicht begriffen. Oder war über die Maßen irre – eher letzteres, denn sie wollte sogar vor Iriel hintreten, damit ich es doch tue, wonach ich trachtete! Doch Iri blieb felsenfest dort, wo sie war.

Ich knirschte mit den Zähnen, um die vorn bebender Wut zitternde Hand etwas zu beruhigen, mit der ich die Pistole hielt. Zwischen den Zähnen presste ich erneut, diesmal sogar fast flehend, die Bitte gen Iri aus, dass sie doch aus dem Weg gehen möge. Hierauf gönnte ich mir einen dezenten Blick rundherum, soweit es mir möglich war, ohne den Kopf zu sehr zu bewegen – die Dolchklinge von Aron an meinem Hals verbat es. Da ging mir die Absurdität der Situation auf: Ich stand mit schussbereiter Pistole vor Iriel, die Ydane vor meinem Zugriff abschirmte, während Aron mir einen Dolch an den Hals hielt und durch eben solch einen selbst von Jacky in Schach gehalten wurde – die wiederum von einem Messer in Arons anderer Hand von Dummheiten abgehalten werden sollte. Das nenne ich mal verfahrene Situation.

Eigentlich sollten wir uns ja nicht untereinander zerfleischen, doch…

Langsam begann meine Blutgier abzukühlen, als ich diese Eindrücke in mich aufnahm. Jacky war zurückgekehrt und versuchte mir jetzt sogar den Rücken freizuhalten, war dabei selber drauf und dran, verwundet oder getötet zu werden – und dieser Umstand brachte mich dazu, einzulenken. Mich in Gefahr zu bringen war das eine, meine Gefährtin dagegen.. dazu war ich nicht bereit. Nicht wegen solch einem schnatternden, intriganten Bauernweib, wie Ydane. Nicht wegen einer Landratte. Niemals.

Und plötzlich musste ich lachen, so unglaublich unpassend es auch sein mochte, den verwirrten Blicken Iris konnte ich entnehmen, dass es weit mehr war als das. Und eben dieses Lachen brach den Bann.

Langsam, ganz langsam entspannte ich den Hahn meiner Pistole und senkte sie. Mein Atme ging immer noch stoßweise, mein Gesicht war immer noch eine Grimasse des unbändigen Zorns, doch ich beherrschte mich. Der Wahnsinn, der mich so oft bei Enteraktionen auf See befiel, verflog mehr und mehr und wich berechnender Ruhe. Ydane würde mir nicht auskommen, konnte sie auch später ins Gebet nehmen. Unsere Bäuerin hatte wohl auch genug, denn sie wollte nur noch hinaus, der versöhnliche Vorschlag Jackys, dass man nun doch erst recht zusammen baden gehen müsse, wurde nicht aufgegriffen und verhallte. Während Jacky noch die Wogen bei Ydane zu glätten suchte (dabei war die Landpomeranze selbst schuld..) tat sich selbiges bei Aron, denn ihm hatte ich nichts Böses gewollt, er war ein Kumpel, jemand, dem ich mein Leben an Land anvertrauen konnte. Es war nur gerecht, mit ihm neuen Frieden zu schließen – obwohl uns beiden klar war, dass es niemals Krieg zwischen uns gegeben hatte: Die Sache war in dem Moment vergessen, als wir unsere Waffen gesenkt hatten. Er äußerte sich nur noch einmal zu dem Umstand, dass ich doch wohl nicht auf Iri hätte schießen wollen, was jene leise, fast murmelnd (sie stand vor der Hintertür, den Kopf dagegen gelehnt, sichtlich resigniert) negierte, ich hätte niemals auf sie geschossen. Und damit hatte das Kindchen Recht, das hätte ich nicht, obwohl ich es vor wenigen Augenblicken noch in Kauf genommen hatte – oder es zumindest geglaubt hatte, in Kauf zu nehmen.

Verbrüdere dich nicht zu sehr mit Landratten, hallte es in meinem Kopf, doch ich wischte diese Erinnerung energisch mit einem Kopfschütteln hinfort. Das waren nicht nur Geschäftspartner, sondern mittlerweile Freunde. Landratte hin oder her.

Als ich mich zu Ydane und Jacky hinübergesellte – Iri und Aron begannen nämlich ohne Vorwarnung übel zu turteln, war wohl ihre Art, mit dem Schock fertig zu werden, das brauchte ich mir jetzt nicht anzutun – hob die Bäuerin ihren immer noch gezogenen Dolch. Innerlich schmunzelte ich fröhlich, denn es entwickelte sich so, wie es mir lieb war, sollte sie ruhig etwas zappeln, vielleicht lernte sie daraus, dass das Verbreiten von Halbwahrheiten ungesund sein konnte. Jacky war freilich die Diplomatin in Person und wollte unbedingt, dass wir uns wieder vertrugen. Doch weder Ydane noch ich legten im Moment besonderen Wert darauf, so dass wir in Fehde auseinander gingen. Zusammen mit der Bäuerin verabschiedeten sich auch die zwei Turteltauben.

Endlich war es nicht mehr so voll hier drin.

Wenig später lagen wir nebeneinander unter den Fellen und Decken, die unsere Bettstatt bildeten, wir hatten schnell wieder zueinander gefunden, war all das doch eigentlich nur ein großes Missverständnis gewesen und fast schon… lächerlich. Wenn man es sich recht überlegte.

Aneinander geschmiegt palaverten wir also über mehr oder weniger unwichtiges Zeug, bis Jacky mir eine Frage stellte, die mich aufhorchen ließ. Irgendwie wusste ich, dass mir daraus so manche Strapazen erwachsen würden, wenn ich sie beantwortete. Doch vor Jacky konnte ich noch nie etwas sonderlich gut verbergen, weswegen ich beschloss, ihr alles zu berichten, was ich darüber wusste, ehe der angenehmere Teil dieses Abends und der Nacht anbrechen würde.

„Lissy, was sind Thyren?“

_________________

Jaron "Lysander" Sylva, Kapitän der Namenlosen

"Krieg, Handel und Piraterie,/Dreieinig sind sie, nicht zu trennen."

Mephistopheles, Faust II |

|

| Nach oben » |

|

|

Jaron Sylva

|

Verfasst am: 10 März 2010 14:52 Titel: Episode 16 – Eine große Familie? Teil 1 Verfasst am: 10 März 2010 14:52 Titel: Episode 16 – Eine große Familie? Teil 1 |

|

|

Episode 16 – Eine große Familie? Teil 1: Von cholerischen Rahalern und Charmeuren

9. Lenzing 254

Im Rahaler Hafenviertel

Die Kälte kroch mir langsam in die Glieder.

Zwar war der Frühling schon im Anbruch befindlich, der Schnee und winterlich anmutende Kälte hatten jedoch immer noch ihre eisigen Klauen um das Land gelegt; für jemanden, der wie ich einige Nächte lang durchgemacht hat, noch dazu im Freien, keine angenehme Sache. In den letzten Tagen war ich viel unterwegs gewesen, entlang der Küsten, zu Fuß und mit meinem Kahn, um „Freunde“ zu besuchen. Wir, die Bruderschaft, hatten entlang der Küsten so manchen Sympathisanten, alten Kameraden oder Familienangehörige, die für uns arbeiteten oder uns Unterschlupf boten, wenn wir ihn brauchten. Da waren zum einen die besagten passiven Mitläufer, die uns Haus, Essen, Unterkunft oder Informationen gaben, um uns zu helfen, zum anderen hatten wir vor allem in den größeren Ansiedlungen und Handelsstandorten aktive Mitarbeiter sitzen – Agenten. Vom einfachen Straßenkriminellen, der sich ein paar Groschen dazu verdienen wollte, bis zum Spion aus höchsten bürgerlichen Kreisen, der sich aus den Machenschaften Vorteile für seine Karriere verhoffte, war da alles vertreten. Neben den Stützpunkten dieser Mitarbeiter waren da natürlich, ähnlich den Perlen auf einer Perlenkette aneinander gereiht die geheimen Schmuggellager und Treffpunkte der Bruderschaft, die es regelmäßig zu kontrollieren galt – auf Lagerbestand, sichere Lage, Einnahmen, Ausgaben, etwaiger Personalbedarf und so weiter.

Eben deswegen war ich auch unterwegs gewesen, schließlich musste die Rahaler Zelle der Bruderschaft auf Vordermann bleiben!

Jetzt, da die Pflicht getan war und ich mich auf dem Heimweg befand, überfiel mich die Müdigkeit, was auch kein Wunder war, angesichts des Umstands, dass ich kaum geschlafen hatte. Abgedroschen, matt und von der Kälte zur Eile angetrieben kam ich schließlich am Krähennest an und entriegelte die Tür, das übliche Prozedere: Aufschließen, Stiefel von Matsch und Schnee befreien, rasch hineinhuschen, ehe die Kälte allzu sehr in die Bude dringen konnte. Drinnen empfing mich eine sichtlich überraschte Jacky, der ich freilich, kaum, dass ich auf ihrer Höhe war, einen Begrüßungskuss gab – es war immer schwer, länger fern von ihr zu bleiben. Das würde in einigen Wochen, wenn wir wahrscheinlich wieder auf Kaperfahrt gehen würden – der ersten des neuen Jahres! – eine ziemliche Tortur werden. Die Überraschung in ihrem Gesicht wich rasch der reinen Freude, als wir uns in den Armen lagen und ich kam nicht umhin, erneut eine heimische Regung in mir zu verspüren. Einer dieser Momente, die man gerne ewig auskosten würde – doch alles musste einmal ein Ende haben, so auch jener Augenblick: Jacky eröffnete mir, dass während meiner Abwesenheit so einiges geschehen wäre (ich fand, dass ein milder Tadel in den Worten lag.. zu Recht, hatte ich ihr ja nicht mitgeteilt, dass ich eine Woche lang fortgehen würde) und sie begann ohne Umschweife, alles aufzuzählen. Jacky solle in den Kerker (mir klappte die Kinnlade bei der fulminanten Eröffnung herunter), es gäbe ein neues Mitglied bei den Elstern, Sperling und Jacky würden einen Coup in Düstersee planen und sie bräuchte obendrein meinen Rat. Hussa.. immer, wenn ich mal auf See war oder sonst wie verhindert, schaffte es meine Gefährtin, sich in Schwierigkeiten zu bringen. Sie hatte offenbar gegen die Reit-Bestimmungen in der Stadt Rahal verstoßen, sei wohl zu schnell geritten und habe Passanten gefährdet, fürderhin sei ein Verstoß gegen das Waffengesetz für Gäste (wir hatten ja allesamt keinen Bürgerbrief) zu verzeichnen.

Ich konnte über die Vorwürfe nur den Kopf schütteln. Das große alatarische Reich (hier musste ich unweigerlich schmunzeln) ging schon merkwürdige Pfade. Sie hatten wegen der Pferde-Sache sogar Zettel verteilt, die auf „Jane Jack“ als Gesuchte hinwiesen! Taten so, als sei es ein Verbrechen gegen Alatar, dass sie es gewagt hatte, mit einem Pferd durch die Straßen zu reiten und womöglich irgendeinen hirnverbrannten Tölpel, der seine Augen nicht aufmachen konnte, halb über den Haufen geritten hatte. Als ob es nichts Wichtigeres gäbe, die Stadtwache musste wahrhaft Langeweile haben. Als ob das nicht genug wäre, meinte sie ein Wachtmeister wegen des Diamantmessers, das ich ihr einmal geschenkt hatte, anzufeinden – wegen eines Messers, das Größe und Aufmachung nach eindeutig vor allem ein Arbeitsgerät war, keine Waffe. Wie hirnverbrannt waren diese rahalischen Soldaten eigentlich? Von ihrem fanatischen Glauben an „den Einen“ schon so verblödet, dass sie am Ende selbst den Metzgern der Stadt ihre Haumesser nahmen, weil das ja ein Verstoß gegen das Waffengesetz sei? Über solche Wichtigtuer, die vom Tuten und Blasen keine Ahnung hatten konnte und kann ich mich in Rage lästern! Mit einer der Gründe, weshalb ich meiner Familie und dem gutbürgerlichen Dahinsiechen geflohen bin… Wir kamen zu dem Schluss, dass Jacky sich nicht stellen würde. Im Hafenviertel hatten sie keinen langen Arm und wegen solch einer Lappalie würde niemand im Amt einen Aufstand machen – da wäre schon bald Gras darüber gewachsen.

Das einzige, was von den Neuigkeiten noch interessant für mich war, war der erwähnte Neuzugang.

Wie Jacky mir eröffnete war sein Name Sion Ann, der Bruder der Tavernen-Betreiberin in Berchgard und wäre ein äußerst charmanter, wohlerzogener junger Mann. Wohlerzogen, charmant, süß… beim Hut des Klabautermanns, ich hätte fast die Krise bekommen! Dieses Bild eines offensichtlichen Bürgerlichen, was mir ja nicht gerade gefiel, wurde allerdings etwas positiver, als offenbar wurde, dass der Junge diese Gesellschaft ebenso verabscheute, wie wir. Deswegen war er wohl auch für die Elstern von Interesse, laut Jacky im Besonderen für Iriel. Augenblicklich fühlte ich Mitleid mit Aron, denn mir schien gewiss zu sein, dass er bald seinen Fasan an den als Charmeur dargestellten Sion verlieren würde – diese zwei waren sich da ja sehr ähnlich. Würden sicher gut zusammen passen. Jacky bestätigte diese Gedanken auch sogleich, indem sie mich wissen ließ, dass Iriel mit Sion schon so ihre Pläne für Betrügereien hätte. Wollen wir nur hoffen, dass Aron es sportlich nahm – und nicht mörderisch, wie immer. Wäre besser für alle Beteiligten.

Wir kamen gerade auf die Thyren – die Tiefländer – zu sprechen, als es klopfte, leise, fast schon zaghaft.

Überrascht hatte ich zu Jacky geschaut, ob wir denn Besuch erwarten würden? Es war zwar noch nicht allzu spät, aber der Abend nahte. Mit Jackys Bitte im Gehör, doch nach dem Passwort zu fragen, ging ich zur Tür und spannte vorsorglich den Hahn meiner Pistole, die ich wie immer unter der Jacke bei mir trug – gegen Abend war das Hafenviertel immer ein unsicheres Pflaster, man konnte nicht vorsichtig genug sein. Ich fragte dne Eintrittswilligen nach der Losung, was er mit einer Adaption der Strophe eines Volkslieds beantwortete. Aha.. war wohl ein besoffener Spaßvogel auf dem Heimweg von der Kneipe, der sich in der Tür geirrt hatte! Doch Jacky negierte es, indem sie ausrief, dass das sicher Sion sei – also öffnete ich, nachdem ich den Pistolenhahn wieder entspannt hatte. Mit der Weisung, sich doch den Matsch von den Stiefeln zu klopfen, ließ ich den jungen Mann ein, der erst in unserer Bude seine Kapuze abnahm und so freien Blick auf sein Gesicht gewährte. Ein junges, unverbrauchtes (eindeutig gutbürgerliches) Gesicht, das man durchaus als schön bezeichnen konnte bot sich da meinen Blicken dar. Das war also Sion der Charmeur.

Er machte dieser Charakterstudie auch alle Ehren, indem er sich im Laufe des Aufenthalts stets mit äußerst charmeurösen Gesten an Jacky wandte, durch sein gepflegtes Äußeres, sein Gehabe. Er erinnerte mich ein wenig an mich selbst vor fünf oder sechs Jahren, als ich noch für die Tuchhandelsgesellschaft meines Onkels in der Handelsmarine fuhr – abgesehen von dem charmeurösen Gehabe, das lag mir nicht. Und ich mochte es so gar nicht an anderen Männern gegenüber meiner críde.

Als der Namen „Mandred“ fiel, wurde ich aus diesen missmutigen Gedanken gerissen – Mandred, der Adlerritter aus dem Orden der Temora. Dieser Mann war der Mentor Alessandro Marquez, des Ordensbruders, dieses verfluchten Mannes, mit dem ich noch eine Rechnung zu begleichen hatte! Es erfüllte mich mit unsäglicher Freude, dass sein Mentor laut Sion verschwunden zu sein schien. Wie vom Erdboden verschluckt.. ich hatte so meine Vermutungen, die ich aber nicht aussprach. Man würde unsere Informanten dazu befragen müssen.

Ich beschränkte mich für die nächste halbe Stunde auf den Genuss von Gewürzwein und Kraut, in dieser Zeit wurde Sion wohl über eine notwendige Zweigstelle des Bundes in Adoran informiert.. was auch immer, ich bekam es nur zur Hälfte mit. Nachdem der Krautstängel abgeraucht war, musste ich mich wohl oder übel wieder an der Konversation beteiligen, und das im rechten Moment: Man sprach von Analope Reuss, einer jungen Dame fraglichen Umgangs. Sie war Schneiderin und pflegte einen sehr offenen Lebenswandel, was Männer anging – jedenfalls hatte ich diesen Eindruck von ihr erhalten, als Jacky und ich vor langer Zeit einmal mit ihr unterwegs waren und dieses Fräulein mich hernach noch neu eingekleidet hat. Umsonst, wohl gemerkt. Bis heute war ich der Meinung, dass sie vorgehabt hatte, sich die Arbeit anderweitig begleichen zu lassen. Nun ja, wie dem auch sei: Sion war wohl ein Objekt ihres Interesses geworden und er schien gar nicht so unglücklich darüber zu sein. Was ich davon halten sollte, war mir zwar nicht ganz klar, aber was ging es mich auch an? Irgendwie war ich auch ganz froh darüber, dass dieser Charmeur vielleicht in die Fänge dieser Frau geriet und nicht mehr „frei“ war, dann konnte ich mit ruhigerem Gewissen zur See fahren.

Schließlich verabschiedete sich Sion von uns, er hatte noch einen Termin, der seiner harrte.

Das war also der Neue.

_________________

Jaron "Lysander" Sylva, Kapitän der Namenlosen

"Krieg, Handel und Piraterie,/Dreieinig sind sie, nicht zu trennen."

Mephistopheles, Faust II

Zuletzt bearbeitet von Jaron Sylva am 10 März 2010 14:55, insgesamt einmal bearbeitet |

|

| Nach oben » |

|

|

Jaron Sylva

|

Verfasst am: 11 März 2010 19:12 Titel: Episode 16 - Eine große Familie? Teil 2 Verfasst am: 11 März 2010 19:12 Titel: Episode 16 - Eine große Familie? Teil 2 |

|

|

Episode 16 – Eine große Familie? Teil 2: Geschwisterliebe mal anders

9. Lenzing 254

Im Rahaler Hafenviertel und in Adoran

Nachdem Sion gegangen war, wollte ich mit Jacky den Abend mit einem Essen im berchgarder Lamm beenden. Man hörte ja immer wieder von dieser Taverne und langsam wurde es Zeit, dass ich mir einmal selbst ein Bild von der Einrichtung machte, meine Gefährtin riet aber davon ab. Dort würden sich die Frauen sowieso nur ständig angiften oder Klatsch verzapfen oder über die vermeintliche Untreue ihrer Männer lamentieren – spannend war etwas anderes, das stand fest. Doch konnte es wirklich so schlimm sein? Ich konnte es mir nicht vorstellen. Indes war das nicht unser Hauptproblem, sondern der Umstand, dass unsereins dort nicht unbedingt hineinpassen würde. Unsereins.. damit meinte Jacky Menschen, die nicht in Kleidung nach dem neuesten Stil, aus Seide oder anderen sündhaft teuren Stoffen gehüllt waren. Dass ich nicht lache! Als ob so eine Taverne nur die Gepuderten einließe. Wie dem auch sei: Ordentliche Kleidung hatten wir beide, für besondere Anlässe erschlichen, ergaunert, „geliehen“ oder wie man es auch immer nennen wollte. Fehlte nur die Anpassung des Äußeren: Die Haare ordentlich gewaschen, gebadet, Hände und Fingernägel auf Hochglanz gebracht… dieser ganze Krampf, den ich von meinem Onkel während meiner Kaufmannslehre eingebläut bekommen hatte und zu einem guten Teil sogar noch jetzt regelmäßig durchführte. Mal abgesehen von den Händen und Fingernägeln.. das war... nicht meins. Zuerst dachten wir daran, uns eins unserer Lagerfässer zu nehmen, es auszuräumen und Wasser hineinzufüllen, um uns dann gegenseitig den Rücken zu schrubben und zu baden. Auch unsereins konnte sich ein privates Bad leisten, aye! Freilich kam es nicht dazu, denn die Fässer waren allesamt undicht und ich hatte kein Werg mehr im Haus, um sie abzudichten. So beschlossen wir, einen Abstecher nach Bajard zu machen, vielleicht würde man dort ja bei einem Küfer einen billigen Restbestand erstehen können.

In Bajard angekommen stellte sich rasch heraus, dass wir nicht fündig werden würden, weswegen wir schon vor der Hinreise einen anderen (Ausweich)Beschluss gefasst hatten, dessen positives Ergebnis mich immer noch wunderte: Wir wollten ins adoraner Badehaus gehen und die so badehausscheue Jacky stimmte sogar zu! Also ging es nun von Bajard direkt weiter nach Adoran.

Nachdem wir die Tore hinter uns gelassen hatten, machten wir noch einen kleinen Abstecher zu der Prangerinsel, die mitten im Wassergraben der adoraner Befestigung angelegt war: Von dort hatten mein Maat Gracia und ich Kimroth in einer waghalsigen Nacht- und Nebelaktion befreit, diesen Ort des Triumphs für unser Pack und der Schande für die adoraner Stadtwache wollte ich Jacky nicht vorenthalten, wenn wir schon hier waren.

Hernach ging es direkt weiter, an der Brücke war wie so oft ein weiterer Posten der Wache aufgestellt, um die meist eher nachlässigen Zollkontrollen am Tor zu überprüfen. Und verdächtige Reisende spätestens dort abzufangen. Glücklicherweise war er Soldat mit einem Reiter beschäftigt, so dass wir unbehelligt vorbei schlendern konnten und unserer Wege gingen – oder gehen wollten. Denn kaum, dass wir die Brücke verlassen hatten, hörte ich scheppernde Laufschritte hinter uns näher kommen. Ein Seufzen entrang sich meinem Munde, als ich über die Schulter zurückblickte und meine Befürchtungen bestätigt sah: Der Wachposten hatte uns gesehen und wollte uns auch überprüfen. Scheiß Bürokraten! Als der Wachposten zu uns aufgeholt hatte blieben wir stehen, um uns in das Unausweichliche zu fügen, doch es kam anders. Der Soldat blieb wie angewurzelt stehen, als ich mich ihm zugewandt hatte und stierte mich an, als sei ich aus den Fängen des Seelenfressers entflohen. Als er meinen Namen leise, nahezu ungläubig aussprach (wohl gemerkt meinen echten), begann ich ihn irritiert zu mustern, Jacky rief ihn als „Ilbert“ an, da traf mich die Erkenntnis wie ein Schlag ins Gesicht. Ich wich wild gestikulierend zurück und rief erschrocken aus: HIMMEL!

Mir war das Gesicht ja gleich so bekannt vorgekommen!

Ilbert war mein Halbbruder. Wir hatten denselben Vater, nur die Mütter waren verschieden – meine war bei meiner Geburt verstorben, so dass mein alter Herr sich bald eine neue Frau genommen hatte. Ilberts Mutter.

Als erstgeborener Sohn hatte mich unser Vater unbewusst oder bewusst stets bevorzugt. Ich war es, der von einem Hauslehrer Lesen, Schreiben, Rechnen und die Götterlehren nähergebracht bekam, ich war es, der zur Kaufmannslehre zu meinem Onkel geschickt wurde. Und, was wohl am schwersten für meinen kleinen Bruder wog, ich war es, der die Hochachtung und den Lob des Vaters abbekam. Ilbert spielte damals immer die zweite Geige und es hatte ihn zunehmend verbittert – Streit zwischen uns war an der Tagesordnung gewesen, der ebenso nahezu immer in blutigen Schlägereien endete. Wir schenkten uns nichts in diesen Jugendtagen. Als ich meine Kaufmannslehre abgeschlossen und zur See gefahren war, hatte sich nicht viel daran geändert; und schließlich war ich es gewesen, der bevorzugte, gut ausgebildete und erbberechtigte Erstgeborene, der seine Familie, seinen Vater den Rücken zugekehrt hatte und den eigenen Tod auf See vorgetäuscht hatte. Irgendwie konnte ich es Ilbert nicht verübeln, wenn er jetzt noch sauer auf mich war.

Ein kräftiger, unerwartet kommender Hieb in meine Magengrube bewies mir auf unangenehme Art, dass er in der Tat noch sauer auf mich war! Mir wurde kurzzeitig schwarz vor den Augen, als ich hustend und Galle spuckend auf ein Knie vornüber sank und mir den Bauch hielt. Der hatte gesessen! Da wallte der alte Zorn in mir auf, den wir beide so lange und fleißig in unseren Herzen geschürt hatten, Zorn und Hass.

„Freut mick ouch, dick zou seh’n.“ Diese Worte unterlegte ich mit öligem Sarkasmus, erstes Anzeichen des aufkeimenden Grolls, den ich unter einem selbstgefälligen, ja überheblichen, Lächeln verbarg. Die Frage Ilberts, warum ich denn nicht geschrieben hätte, wenn ich doch noch am Leben sei beantwortete ich wahrheitsgemäß: Ich war davon ausgegangen, dass der Rest der Familie zusammen mit meinem Onkel in Varuna gestorben wäre, bei dem großen Brand.. und ohnehin hatte ich nicht vorgehabt, mich zu melden.. was glaubte er denn? Nach einem milden Stoß gegen seinen Oberkörper, herausfordernd, ging er darauf sogleich ein und stürmte auf mich los. Diesmal war ich vorbereitet und wich ihm zur Seite aus, dass er ins Leere rannte. Sichtlich um Fassung bemüht spie er mir entgegen, dass unser Vater, unsere Familie sehr wohl noch am Leben war und mir entging nicht die scharfe Spitze seiner Worte, als er sie als „meine Familie“ bezeichnete, nicht unsere. Das ewige Hin und Her an Schmähungen und Beschimpfungen ging so fort, bis wieder eine Grenze überschritten war und die Fäuste sprachen. Dieses Mal gelang es mir, meinen Bruder zu erwischen – am Kinn. Damit waren wir für den Abend quitt.

Es war wohl eher Jackys Anwesenheit und den nahen Brückenwachen zu verdanken, dass wir uns nicht in einer heillosen Keilerei gegenseitig blutig schlugen, denn wir schafften es stattdessen irgendwie, halbwegs friedlich unserer Wege zu gehen. Nun, da bald meine ganze Familie wissen würde, dass ich noch am Leben war, müsste ich umso vorsichtiger sein. Auch wenn ich dieser gutbürgerlichen Welt geflohen war, wollte ich nicht, dass mein Vater erfuhr, was ich nun tat, auch wenn ich es aus vollem Herzen verfolgte: Die Piraterie.

Ilbert hatte mir an diesem Abend durch sein Verhalten, seine Worte klar gemacht, das der Alte seinem erstgeborenen Sohn immer noch nachtrauerte – deswegen auch der ungebrochene Zorn meines kleinen Bruders auf mich. Ich teilte ihn, freilich, denn der Junge war einfach ein impertinenter, kleiner Bastard, der niemals Ruhe geben konnte. Bruder hin oder her. Das konnte noch heiter werden…

Nach dieser überraschenden Unterbrechung kamen wir, nun wieder zu zweit, endlich am Badehaus an, das direkt neben dem Gefängnis lag – ein interessantes Detail. Entgegen Jackys Befürchtungen war es leer, was zu der fortgeschrittenen Abendstunde kein Wunder war. Ein paar einführende Worte (sie war nämlich noch nie in so einem Haus gewesen) begaben wir uns in die Umkleidekabinen, um uns umzuziehen. Fürs Erste beließ ich es bei einer alten, abgetragenen kurzen Hose, um dem Sittengesetz des Reiches gerecht zu werden und führte Jacky, die sich in einen äußerst kurzen Rock (so kurz, dass er den Namen kaum mehr verdiente, wie ich mir mit anzüglichem Schmunzeln eingestand) und eins dieser hauchdünnen Oberteile gekleidet hatte, in den Hauptbaderaum. Hier gab es nicht nur eine fließende Quelle, sondern auch das große Warmwasserbecken, der Bereich in den Badehäusern, der mir am meisten taugte – neben den Saunen, versteht sich. So sehr ich auch froh war, dem gutbürgerlichen Leben meiner Familie entflohen zu sein, war die Badekultur etwas, das ich trotz allem weiterhin schätze und so oft es ging auch ausübte. Zielgerichtet ging es also zu der fließenden Quelle, wo ich eine der bereitliegenden großen Schöpfkellen ergriff und mich daran machte, mich kräftig mit Wasser zu übergießen. Diese Praxis sah ich heutzutage immer seltener, aber ich hatte sie noch von meinem Onkel übernommen (eines der wenigen guten Dinge, die er mir hinterließ): Zuerst wusch man sich an dieser Quelle ordentlich mit Seife und wahlweise auch Ölen, ehe man in das Hauptbecken stieg und dort die Zeit zur Entspannung nutzte. Allzu viele interessieren sich heute dafür nicht mehr und gehen mitsamt Seifen und dreckig in das Hauptbecken, um sich dort zu waschen. Eine schreckliche Unsitte, bei der sogar ich spießig werden konnte.

Jacky schloss sich nach etwas Zögern meiner Vorgehensweise an, seifte sich sogar mit einem Cocktail aus mehreren Seifen ein und stieg dann, schneller fertig als ich, zuerst ins Warmwasserbecken hinein. Während ich mir noch ein Handtuch bereitlegte und mich meiner Hose entledigte, folgte ich ihr mit musternden Blicken – sie war immer eine Augenweide, besonders in solchen Momenten… und ich war froh, dass wir alleine waren. Dann musste ich keine Gaffer ertragen.

Als ich mich im Becken dazu gesellt hatte, schwamm ich einige Züge, von einem Beckenende zum anderen, bis wir uns auf gegenseitiges Untertauchen, Unterwasserziehen und Liebkosungen beschränkten. Kurzum: Eine angenehme Zeit zu zweit, die allzu früh enden musste, jedenfalls, wenn es nach mir ging.

Aber was sollte man machen… bald würde das Badehaus geschlossen werden, also zogen wir uns wieder an, ließen einen Obolus aus einigen Kupferlingen am Tresen zurück und gingen unserer Wege. Heim in unser Krähennest.

Schlaf fand ich diese Nacht allerdings kaum. Erinnerungen an früher, an meine Familie, hielten mich bis kurz vor Sonnenaufgang wach.

_________________

Jaron "Lysander" Sylva, Kapitän der Namenlosen

"Krieg, Handel und Piraterie,/Dreieinig sind sie, nicht zu trennen."

Mephistopheles, Faust II

Zuletzt bearbeitet von Jaron Sylva am 11 März 2010 19:12, insgesamt einmal bearbeitet |

|

| Nach oben » |

|

|

Jaron Sylva

|

Verfasst am: 26 März 2010 15:19 Titel: Episode 17 – Das Problem mit den Blauhäuten Verfasst am: 26 März 2010 15:19 Titel: Episode 17 – Das Problem mit den Blauhäuten |

|

|

Episode 17 – Das Problem mit den Blauhäuten

25. Lenzing 253

Im Rahaler Hafenviertel

Die Seebeben und das drohende Grollen des Vulkans auf La Cabeza hatten in den letzten Wochen an Häufigkeit und Intensität zugenommen. Im Schweiße unseres Angesichts hatten wir die Schiffe in Windeseile seetauglich gemacht, um mit Mann und Maus, Schätzen und Munition die Insel zu verlassen und vorübergehend andere Gestade anzulaufen. Die älteren Piraten wussten über das, was kommen würde, zu erzählen: Die Insel war nämlich, so heißt es und wurde es von den vorherigen Einwohnern, einem indianischen Stamm, überliefert, von diesem Vulkan ins Meer gespeiht. Und was ein Vulkan gab, konnte er auch wieder nehmen. Oder so ähnlich. Jedenfalls war die Aussicht auf Lavaergüsse, Erdbeben, die den Boden aufzureißen drohten und Sturmfluten ausreichend, um selbst den hartgesottensten Seebären davon zu überzeugen, dass die Order Pereras, die Insel zu verlassen klug und der Gesundheit zum Vorteil wäre.

Die kleine Flottille, angeführt von unserem Flaggschiff „Toro de Muerte“, hatte sich bei Lameriast einen zwischenzeitlichen, sicheren Hafen gesucht. Als die Lage geklärt, die Anker ausgeworfen und die Wachen eingeteilt waren, konnte ich endlich wieder etwas Zeit frei schinden, um nach meiner Gefährtin zu sehen. Per Kahn ging es hierzu nach Rahal, was dank des zunehmend wieder besser schiffbaren Küstengewässers weit schneller von statten ging, als in den tiefsten Wintermonaten zuvor.

In Rahal angekommen fand ich die Spelunke von Kim wie gewohnt gefüllt mit Lärm, Gästen, Alkohol und mildem Licht, doch den Impuls, hineinzugehen und einen Humpen zu heben kämpfte ich nieder. Zielstrebig ging es zum Krähennest, das ich jedoch leer vorfand. Es war früher Nachmittag, kaum ein Glasen nach Mittag. Sie würde beim Angeln sein. Also beschloss ich, es mir am Kamin gemütlich zu machen und meine Muskete auf Vordermann zu bringen, die bei den Übungsmanövern im feuchten Meeresklima Flugrost an Lauf und Schloss angesetzt hatte. Gerade, als ich den Ladestock mit einem Lappen am vorderen Ende präpariert hatte und in den Lauf stieß, um Pulver- und Bleirückstände damit von den Laufinnenwänden abzureiben, ging die Tür zum Hinterhof neben mir auf. Herein trat meine Gefährtin, Jacky, die mich der Tür wegen, zuerst nicht bemerkte. Einen ausgetauschten Gruß und Begrüßungsküsse später hatte sie bereits die Position der Muskete eingenommen und saß auf meinem Schoß, als wir uns in den Armen lagen. Mochten die Landratten von uns Piraten denken, was sie wollten, die geliebte Gefährtin nach Wochen wieder zu sehen, ließ auch den gewieftesten Seebären schwach werden.

Nur irgendetwas war diesmal anders. Etwas, dass sich wie Stofffetzen anfühlte und einen leicht miefenden Geruch an sich hatte. Mein Blick glitt an Jacks rechten Oberarm hinab und tatsächlich: Dort der bare Arm war provisorisch einbandagiert und die Stofffetzen, die als Bindenersatz herhielten, von einer modrigen Flüssigkeit durchsetzt. Noch ehe ich der sich auf meinen Gesichtszügen bildenden Überraschung Ausdruck geben konnte, war Jacky von meinem Schoß geglitten und hinüber zum Kamin gegangen, um Gewürzwein aufzusetzen. Auf die Frage, was mit ihrem Arm passiert wäre, antwortete sie zuerst ausweichend und wie beiläufig, dass es eine lange Geschichte sei. Das tat sie gerne. Nur, dass sie diesmal vollauf Recht hatte: Es war lange her, dass ich bei ihr gewesen war, fast drei Wochen.

Ein Lethar hatte den Schlüssel zu unserer Hütte eingefordert, da ich eine Abmachung nicht eingehalten hätte. Jacky, die sich natürlich sträubte, ihm zu entsprechen, hatte es dann mit seinem Schwert zu tun bekommen und nur mit Glück hatte sie einen fürchterlichen Streich davon überstanden: An der Hafenmole war es gewesen, wohin der Lethar sie gedrängt hatte und als sie dem Hieb auszuweichen versuchte war sie die Mole hinab ins Wasser gefallen – das Schwert hatte sich nur noch in ihren rechten Oberarm fressen können. Danach war sie mit Mühe und Not, halb ersoffen, unter Wasser entkommen. Der schwertschwingende Lethar war für mich kein Unbekannter – als sie den Namen nannte, hatte ich ihn schon längst im Geiste geformt; Ix’ylor. Ich hatte insgeheim gehofft, die Abmachung mit dem Letharen nicht einhalten zu müssen, dass gras darüber wachsen würde, wenn ich erst einmal wieder eine Zeit lang auf See gewesen wäre, doch dem war offenkundig nicht so. Nach den Nachforschungen und dem bösen Spiel, das Vallas und ich mit Ix’ylor betrieben hatten, war er uns spinnefeind geworden. Mehr durch Zufall hatte er mich später angetroffen und mich vor die Wahl gestellt: Entweder ich brächte ihm einen einflussreichen Adoraner oder unsere Hütte mit allem, sowohl Einrichtung, als auch Bewohnern, würde ihm zum Opfer fallen. Niemals hatte ich damit gerechnet, dass er aus dieser Drohung Ernst machen würde, doch nun saß ich da und sah die grässliche Schnittwunde an Jackys Arm. Dabei hatte sie damit doch nichts zu tun! Verdammte Mistschweine von blauhäutigen Langohren! Vor kaum zwanzig Jahren waren sie noch Sklaven der rahaler Menschen gewesen und nun bildeten sie sich darauf, die Kinder Alatars zu sein, etwas ein. Und redliche Piraten wie ich, die sich mit ehrlicher Plünderung und Schmuggel ihr Brot verdienten, hatten darunter zu leiden.

Jacky hatte, wie sich herausstellte, zwei Burschen zu verdanken, noch gesund hier zu sitzen, Vinory und Miremar hießen sie, die sich um die behelfsmäßige Versorgung ihrer Wunde bemüht hatten. Wenn ich die Männer antraf, nahm ich mir vor, ihnen meinen Dank auszusprechen. Das sollte schneller kommen, als gedacht.

Zu meinem Leidwesen war der dunkle, miefende Sud an den Bandagen deutliches Anzeichen für den_Sumpf: In der Tat erzählte mir Jacky fröhlich davon, dass sie in den Sumpf gegangen wäre und mit ihren zwei Rettern die Zeremonie durchgeführt hätte, die sie schon mit mir einmal vollzogen hatte (Siehe Episode 2). Da wurde der Hund in der Pfanne verrückt! Mir wäre danach mein Fuß halb abgefault und nun probierte sie dieses irrwitzige Zeug an sich selbst noch einmal aus?!

Den Tadel mit der Äußerung revidierend, dass es nur bei Frauen funktioniere, ging sie hinüber zum Badezuber auf der anderen Seite der Bude, bat mich, ihr behilflich zu sein. Seufzend gab ich nach, es hatte ja doch keinen Sinn.

Während sich Jacky auszog und in den Zuber, der schon mit heißem Wasser gefüllt war stieg, richtete ich Seifen, Fläschchen mit undefinierbaren Mitteln darin, Handtücher und Bürsten her. Jacky hatte ein Badehaus in Kleinstausführung eingerichtet. Man brauchte nur ein dichtes Fass, Wasser, Seifen und ein wenig Fantasie. Meine Gefährtin hatte sich an den Zuberrand gelehnt, während ich sie einzuseifen begann und dabei tunlichst darauf achtete, dass sie die Wunde außerhalb des Wassers ließ. Ausgiebiges Rückenschrubben später schien sie beschlossen zu haben, dass ich zu sehr nach Meersalz und Schifffahrt roch oder was auch immer, jedenfalls wandte sie sich im Fass herum und wollte mich unvermittelt mit Wort und Tat hereinziehen. Da schwappte und platschte es nur so von überlaufendem Wasser und Schaum und die trübe Besorgnis entglitt meinen Zügen, wich etwas anderem. Es war ja nun schon allzu lange her…

Fix hatte ich mich der Kleidung entledigt und war dazu gestiegen, bewies jedoch die Disziplin, mich zuerst selbst an Leib und Haupthaar einzuseifen und zu waschen – denn nötig hatte ich es wirklich. Gerade schrubbte ich mir den Bart und trachtete…. Da klopfte es an der rückwärtigen, zum Innenhof gewandten Türe.

Scheiße.

Wiederwillig vor mich hin brummelnd stieg ich aus dem Zuber und suchte rasch nach meiner Kleidung, indem ich rufend um einen Moment bat. Mit der Weisung im Ohr, doch nach der Losung zu fragen, ging ich dann zu Türe – barfuß, nur provisorisch mit einem Handtuch trockengerieben, das Hemd noch nicht einmal zugeknöpft. Was Jacky immer mit ihren Losungen hatte… nun ja, ich fragte danach und erhielt die mir bereits vertraute Art von Antwort: Für mich wie blanker Blödsinn klingendes Zeug. Es schien Jack allerdings zufrieden zu stellen, also öffnete ich und fand einen Mann in merkwürdiger Kleidung vor. Am markantesten war der Narrenhut. Ein Gaukler?

Nichts dergleichen. Es war einer der Männer, denen ich Jackys gesunden Verbleib zu verdanken hatte; Miremar der Schneider, den sie kurzum auch noch für die Elstern geworben hatte. Während ich mir die nassen Haare mit dem Handtuch trocken wrang und das Hemd zuknöpfte war Jacky, sich abgetrocknet und angezogen, dazu gekommen und hatte Miremar einen Platz bei dem Wust an Fellen und Kissen angeboten. Ich beschloss, mich wieder um meine Muskete zu kümmern, wenn schon Besuch da war, konnte man die Zeit so am besten totschlagen. Während ich fortfuhr, den lauf zu säubern, hatte Miremar von Jack Gewürzwein erhalten und Anstalten gemacht, ihn abzuweisen. In saloppen, direkten Worten hatte ich ihn darauf hingewiesen, dass der Wein gut sei und er ihn ruhig trinken könnte, was mir eine Bezichtigung von Jacky einhandelte, grob zu sein. Ich und grob, tz… was konnte ich dafür, dass der Knilch keinen Alkohol gewöhnt war? Da wurde es Zeit, dass er es wurde. Der Schneider nippte auch vom Gewürzwein, doch seine Aufmerksamkeit hatte sich seinem Blick nach zu urteilen auf meine Muskete umgepolt – jedenfalls verzog er nicht wirklich eine Miene zum Wein, was mich darin bestärkte. Jedem anderen Abstinenzler hätte man es im Gesicht angesehen. Nun ja, es war ihm nicht zu verübeln, unsere Feuerrohre, die an Land gerne „Drachenohre“ genannt wurden, hatten unter den Landratten einen legendären Ruf, wenn sie überhaupt einmal von ihnen gehört hatten. Meistens dachte man bei ihnen an eine Art Magie. War natürlich alles lächerlich, aber wir wären die letzten, die diese Mären zerstreuen würden – sie machten es uns leichter, unserem Tagewerk nachzugehen. Es war besser, durch die Furcht des Opfers vor dem Ungewissen zu siegen, als wirklich abdrücken zu müssen. Das milde Amüsement, das sich in mir breitmachte, versuchte ich mir nicht anmerken zu lassen, während ich die Muskete weiter reinigte, gerade daran, das Schloss zu bearbeiten. Sollte er doch gaffen, war ja harmlos, außerdem hatte er Jacky geholfen. Wieso also misstrauisch sein?

Als Jacky den matschig-verkrusteten Verband von ihrem Arm löste, gab es indes Grund genug, misstrauisch, ja besorgt zu werden. Die Wunde sah schrecklich aus: Dreck aus dem Sumpf war in jedes noch so kleine Eck der Wunde gedrungen, an mehreren Stellen schwärte sie und ich vermochte, als ich rasch zu Jacky hinübergetreten und die Wunde ins Auge gefasst hatte, auch wildes Fleisch am zu erkennen. Weißgott, ich war kein Wundarzt, aber so etwas hatte ich an Bord schon oft genug gesehen: Die Wunde war eindeutig entzündet und schwärte. Ein kurzes Riechen an ihr bestätigte dies: Allerhöchste Zeit. Zu dem Stadthalter und Heilkundigen Stranamorius konnten wir nicht gehen, für Jacky war das zu riskant. Also mussten wir einen anderen Weg finden, den sah ich im Blitzpulver. Bevor ich zu einem diesbezüglichen Vorschlag ansetzen konnte, klopfte es erneut. Wie sich zeigte, war es Vinory, der Söldner, zweiter Mann im Bunde derer, die sich um Jacky gekümmert hatten. Endlich sprach ich den Dank aus, den ich ihnen beiden dafür schuldete, doch für mehr war keine Zeit, es musste etwas getan werden.

Kaum, dass Jacky davon erfahren hatte, dass die Wunde erneut gesäubert werden müsse, und zwar mit Pulver, war sie auf die andere Raumseite entwichen. Das Dreinreden von Miremar, der beipflichtend die Gefahr einer Amputation heraufbeschwor, wenn es zu sehr schwären würde, machte es nicht besser. Doch klare Worte mussten gesprochen werden: Manch einem Kameraden war schon das Bein nach einer Hiebwunde bei einem Entermanöver abgefault, oder der Wundbrand hatte ihn dahingerafft, nur weil wir nicht rechtzeitig die Entzündung erkannt hatten. Irgendwann hatte ein Kamerad eine Methode entwickelt, die gute Erfolge erzielte, zumindest, bis man es zu einem Wundarzt schaffte. Diese Errungenschaft wollte ich nun erstmals an Land ausprobieren.

Jacky, die sich ihrem Schicksal und dem guten Zureden von uns dreien gebeugt hatte, willigte ein, so dass es als nächstes direkt zu Miremars Schneiderladen im Norden es Hafenviertels ging: Dort hatten wir ein saubereres Umfeld, als im Krähennest und Miremar seine Nähutensilien.

Im Laden angekommen bereitete man eine Matte nahe dem Kamin mitsamt Bandagen, Tüchern und was sonst so notwendig werden könnte, während Jacky sich mit mitgebrachtem Rum zulaufen ließ und ich mir einen Krautstängel im Schnelldurchgang in die Lungen hinab zog. Aufregung machte sich in mir breit, die ich dadurch zu besänftigen trachtete. Nicht, dass es das erste Mal gewesen wäre, dass ich diese Prozedur durchführte, aber es war immerhin meine Gefährtin, meine críde, um die es hier ging. Nachdem ich mir einen neuen Krautstängel angezündet hatte und Jacky auf der Matte saß – sie bestand darauf, zu sitzen, denn sie wolle „im sitzen sterben“, wenn es denn so weit käme... blanker Blödsinn, der Alkohol musste schon aus ihr sprechen – gingen wir in Position. Miremar befand sich schräg neben mir, um den lädierten Arm zu halten, Vin befand sich hinter Jacky, um sie fest gepackt zu halten, denn es war zu erwarten, dass sie im Verlauf der Prozedur ohnmächtig werden würde. Ich für meinen Teil kniete mich vor ihr hin und überprüfte die Funktionalität der Pulverflasche, begleitet von beruhigenden Worten zu Jacky, die trotz des Alkohols noch ziemlich aufgedreht schien. Mittels des Daumens verschloss ich die Öffnung der Eichtülle am vorderen Ende der Pulverflasche und ließ eine Eichmenge Pulver hinein fließen. An der Daumenkuppe vorbei ließ ich dann sorgfältig und in dünnen Bahnen das Blitzpulver auf Jackys Wunde hinab rieseln, von einem Wundende zum anderen. Dank Vins, Miremars und meines festen Griffs konnte Jacky das heftige Zucken, das nun folgte, nicht in vollem Umfang ausführen – ein gleichmäßiges verteilen des Pulvers war dadurch möglich. Erst, nachdem die ganze Wundfläche gleichmäßig mit einer dünnen Schicht Pulver bedeckt war, nahm ich eine zweite Eichmenge, von der ein Teil auf besonders auffallende Wundareale aufgebracht wurde. Erst, als ich die Pulverflasche zur Seite stellte und mir ein knapp an der Öffnung vorbeirieselnder glimmender Ascherest auffiel, wurde mir gewahr, dass ich wieder einmal einer Gewohnheit folgte, die mir an Bord so manches Mal Ärger eingehandelt hatte: Während ich mit offen herumliegendem Pulver hantierte, rauchte ich Kraut. Blanker Irrsinn. Aber was soll’s... ich brauchte das Feuer sowieso, also nahm ich den Glimmstängel aus dem Mund und sprach warnend zu Jacky, dass es nun schmerzhaft werden könnte. Dann drückte ich das glimmende Ende des Krautstängels auf die feine Pulverschicht auf der Wunde.

Zitsch! Peng!

Da flogen Funken, wölbte sich eine kleine dichte Wolke Pulverrauchs über der Wunde empor – und Jacky schrie. Wir waren vorbereitet und so packte Vinory fester zu, hielt Miremar den Arm in waagrechter Position, während sich Jacky am Nacken fasste und meine Stirn an die ihre legte. Jetzt heiß es, sie so lange zu ruhig zu halten, bis das abbrennende Pulver das wilde und schwärende Fleisch fortgebrannt hatte. Reine Erfahrungswerte, die zugegeben mit etwas Glück zu tun hatten. Doch das schlimmste sollte noch auf meine Geliebte zukommen.

Ich nahm ihr die Rumflasche ab und kippte einen guten Schuss davon auf die immer noch zischelnde und wütende Wunde, so dass ein lautes Verpuffen vernehmbar war, gepaart mit einem lauten Aufschreien Jackys, die kurzerhand in Ohnmacht fiel. Mit einem der bereitliegenden Tücher erstickte ich den letzten Hitzerest in der Wunde, nun war es an der Zeit, dass Miremar seines Amtes waltete. Vinory und ich legten die bewusstlose Jacky auf der Matte ausgestreckt hin und machten Miremar, der mit Nadeln und Faden gewappnet wieder kam, Platz. Zumindest so weit, dass er hantieren konnte und ich Jackys gesunde Hand halten konnte. So, wie die Wunde aussah, war die Prozedur geglückt. Nun musste Miremar zeigen, dass ein Schneider im Notfall auch Haut statt Stoff nähen konnte.

Ein ungehobelter, rothaariger Säufer mit einem gewaltigen Vollbart war mittlerweile hinzugekommen und es schien, als würden er und die beiden Männer sich kennen. Mir war er nur insoweit aufgefallen, weil er nicht nur laut polternd angekommen war, sondern mir Schnaps anbieten konnte. Den brauchte ich nämlich nun wahrhaftig, nach der Aufregung.

Noch während Miremar die Wunde vernähte ergriff mich ein Unwohlsein in meinem Innern, das ich allzu gut kannte. Der Ruf.

Aberglaube oder nicht, für mich war er sehr real, seit ich meine Unterschrift im Mannschafts- und Soldbuch der Toro abgegeben hatte, mich 10 Jahre an Schiff und Käptn zu binden. Seitdem war dieses Gefühl von Unwohlsein, dem Drang in die Ferne, impertinent geworden, wenn es auftrat – wie heute. Mir blieb dabei nichts anderes, als ihm irgendwann nachzugeben, wenn ich nicht den Verstand verlieren wollte.

Glücklicherweise hatte Miremar gerade die Wunde fertig vernäht und Vinory in Windeseile einen neuen Verband angebracht. Die mittlerweile wieder zu sich gekommene Jacky, geschwächt und bleich, wollte unbedingt in die eigenen vier Wände, so dass wir zusammen abzogen, Dank und Verabschiedung aussprechend.

Zu Hause angekommen ließ sie sich auf einem Hocker nahe dem Kamin nieder, während ich direkt meine Muskete holte und im Lederfutteral verstaute. Es war Zeit. Munitionstasche, Werkzeugtasche und sämtlicher anderer notwendiger Kram wurden rasch überprüft und umgehängt oder in die Tasche gestopft. Jacky blieb das geschäftige Treiben trotz ihres geschwächten Zustands nicht verborgen und so fragte sie mich, ob ich fort wolle. Da sank mir der Mut. Ich hätte es vorgezogen, in aller Stille, in der Nacht oder so, abzuziehen, doch der Ruf war so dringlich gewesen, dass mir die Zeit dazu nicht bleiben würde. Außerdem hatte ich Jacky vor längerem versprechen müssen, nie wortlos auf See zu gehen, ich hatte also keine andere Wahl, denn Versprechen ihr gegenüber wollte ich einhalten.

Sie schien wenig erfreut darüber zu sein, als ich ihr eröffnete, dass ich zurück an Bord müsse, sie drehte mir sogar demonstrativ den Rücken zu. Ich stierte einen Moment lang auf den mir gezeigten Rücken und wollte schon, hin und her gerissen zwischen dem Drang, in die Ferne zu ziehen und diesem zu widerstehen, losgehen, als sie sich mir wieder zuwandte. Und lächelte. Das waren die Momente, in denen ich wusste, warum ich mich für diese Kleingaunerin entschieden hatte, sie war nicht so kompliziert, wie die Damen, die ich in meinem früheren Leben kennengelernt hatte. Sie konnte Verständnis zeigen.

Ich gab ihr einen langen Abschiedskuss und machte mich auf den Weg.

Zurück zur Toro de Muerte.

_________________

Jaron "Lysander" Sylva, Kapitän der Namenlosen

"Krieg, Handel und Piraterie,/Dreieinig sind sie, nicht zu trennen."

Mephistopheles, Faust II |

|

| Nach oben » |

|

|

Jaron Sylva

|

Verfasst am: 18 Apr 2010 15:33 Titel: Episode 18 - Familie und andere Absonderlichkeiten Verfasst am: 18 Apr 2010 15:33 Titel: Episode 18 - Familie und andere Absonderlichkeiten |

|

|

Episode 18 – Familie und andere Absonderlichkeiten

17. Wechselwind 253

Im Rahaler Hafenviertel und nördlich von Adoran

Schon am frühen Morgen dieses Tages verließ ich unser gemeinsames Nachtlager.

Vor einigen Tagen war ich erst wieder zu Jacky heimgekehrt und hatte feststellen müssen, dass der Ruf der See einmal mehr bewies, zugleich Befreiung, als auch Fluch zu sein: Meine Gefährtin hatte sich im Zuge eines Zusammenstoß mit einem Letharen namens Ix’ylor den rechten Arm verletzt – ein tiefer Schnitt am Oberarm, der nur mittelmäßig versorgt worden war und bald zu schwären begonnen hatte. Zu dritt – Miremar, der Schneider und Vinory, der Söldner, wie auch ich selbst – hatten wir die Wunde zwar schließlich zu säubern und vernähen gemocht, doch die rabiaten Mittel ließen mich im Nachhinein leise schauern. Nicht, dass ich in solchen Dingen zart besaitet gewesen wäre.. Blitzpulver in der Wunde war dem Alkohol oder ähnlichem um Längen überlegen, was die Beseitigung von wildem Fleisch anging, doch meine Liebste vor Schmerz aufschreien und sich winden zu sehen war trotz allem harter Tobak. Weit mehr noch der Umstand, sie kurz darauf wieder verlassen zu müssen, um dem Ruf zu folgen.